Interview de Karim Miské

Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ?

Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ?

C’est un livre de la collection Oui-oui. Ensuite, je suis resté fidèle à Enid Blyton avec Le Club des cinq. Quant au premier livre de « littérature », il s’agissait des Misérables de Victor Hugo. J’avais huit ou neuf ans et j’étais loin de tout comprendre, mais les personnages de Cosette et Gavroche me fascinaient, et j’adorais haïr les Thénardier.

Pensez-vous qu’il faille être un grand lecteur pour être un bon auteur ?

Oui, pour écrire, il faut se nourrir, la littérature est une réinvention permanente, on recycle, on accommode, mais il me semble difficile d’écrire sans lire, sauf à redécouvrir, sans cesse, des évidences.

Vous êtes réalisateur avant d’être auteur. Que manquait-il à la caméra pour que vous preniez la plume ?

L’écriture est une activité autonome : pas besoin de trouver des dizaines ou des centaines de milliers d’euros, comme pour réaliser un film documentaire. Cela m’a permis de retrouver une certaine légèreté dans le rapport à la création. À la fin du processus, le roman est là, il ne demande qu’à être amélioré, certes, et c’est là que le rapport avec l’éditeur entre en jeu, mais l’essentiel y est. Dans mon cas précis, je réalise des films documentaires, dans un rapport assez contraint au réel. Et même si cette activité m’a apporté de grandes satisfactions, j’avais besoin, tout simplement, de libérer mon imaginaire en inventant des histoires. Quoi de mieux que le roman pour cela ?

La littérature est-elle une patrie ?

Dans mon dernier livre, je développe l’idée que la littérature est la seule appartenance acceptable à mes yeux, la seule qui ne soit pas consubstantielle à la violence. Ayant eu très tôt le sentiment d’être une boule de flipper que se renvoyaient les bumpers identitaires, j’ai instinctivement cherché un refuge dans les livres. Les histoires, les pensées des autres, m’ont servi d’antidote à tout enrégimentement. Année après année, livre après livre, je me découvrais de nouveaux compatriotes, de Hugo à Dostoïevsky, d’Orwell, à Yourcenar, en passant par Arendt, Fanon, Dick, Hammett… La liste est loin d’être close.

Votre premier livre, Arab jazz, est un roman policier. Le polar est-il le meilleur moyen de dépeindre notre société ?

Le meilleur, je ne sais pas, mais sans doute celui qui permet le mieux de mettre en lumière les contradictions, le déni, l’injustice. Le crime par lequel commence chaque polar demande à être élucidé. Ce faisant, il faut déconstruire les mensonges, les faux-semblants, l’hypocrisie. Tout ce travail d’enquête nécessaire à l’élaboration du récit permet de décrire avec précision l’état d’une société en un temps et un lieu donnés.

Quelle est l’importance de la musique dans vos romans ?

J’écris en musique. Au moment où je réponds à cette interview, je me suis isolé de mon environnement en écoutant, au casque, ma playlist, rap, rock, electro, pop et africaine. En ce moment précis c’est la reprise de I Will Survive par Cake. Cette présence de la musique insuffle certainement un rythme particulier à mon écriture. Mais je ne suis pas le seul à vivre en musique, mes personnages aussi sont habités par les différentes mélodies de leur existence. Et quand ils écoutent un morceau, il me faut bien le citer. D’où la présence d’une playlist à la fin d’Arab Jazz.

Peut-on raconter une histoire universelle quand on se sent enfant de nulle part ?

Je ne pense pas que l’on puisse jamais être enfant de nulle part : on grandit toujours dans une ou plusieurs cultures, identités, appartenances. En ce qui me concerne, je me sens héritier de mes ancêtres biologiques, d’où qu’ils viennent. Mais tout autant de mes ancêtres littéraires. Il me semble qu’Arendt développait cette idée que le paria était le mieux placé pour tendre un miroir à la société : depuis la marge, les limbes, on voit ce que ne voit pas le « majoritaire ». Le nez au milieu de la figure. Ce n’est pas une mauvaise place pour écrire une histoire universelle.

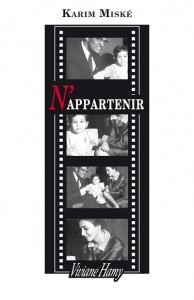

N’appartenir, votre dernier livre est sorti début mai. Que signifie ce bien joli titre ?

L’idée est que chaque lecteur puisse donner sa réponse. Car c’est à chacun de définir le degré d’appartenance ou de non-appartenance qu’il souhaite pour lui-même. Je ne suis même pas sûr de connaître ma propre réponse. Mais pour en parler autrement, disons qu’il s’agit d’une tentative de regarder en face en quoi l’identité peut s’opposer à l’humain. Tout en étant conscient qu’il est à peu près impossible de vivre sans aucune forme d’appartenance.

Avez-vous déjà en tête le thème de votre prochain roman ?

J’envisage de donner une suite à Arab jazz qui est, dans mon esprit, une trilogie. On y retrouvera les survivants de cette première aventure : Ahmed, Rachel, Jean et les autres… De nouveaux personnages vont les rejoindre, mais ceux-là, je suis tout juste en train de les inventer.

Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?

La ballade de Lila K de Blandine Le Callet, une dystopie très réaliste. Paris dans cent ans, une ville opulente qui compte une cinquantaine d’arrondissements, et qui est protégée par une frontière solidement gardée de « la zone », territoire du chaos et réservoir inépuisable de main d’œuvre. Lila K. est un personnage attachant, une enfant placée qui a survécu à de terribles traumatismes. En suivant son destin, nous découvrant cet univers glaçant qui n’est qu’un prolongement du nôtre.

Karim Miské

Karim Miské est né en 1964 à Abidjan d’un père mauritanien et d’une mère française. Il grandit à Paris avant de partir étudier le journalisme à Dakar. De retour en France, il réalise depuis vingt ans des films documentaires sur des sujets aussi divers que la bio-éthique, les néo-fondamentalismes juifs, chrétiens et musulmans, en passant par la surdité (pour lequel il apprend le langage des signes).

Ses films sont diffusés sur Arte, France 2, Canal +, Channel four et bien d’autres chaines de télévision à travers le monde. En 1997, il publie dans l’ouvrage collectif Le livre du retour (éditions Autrement), un récit qui relate sa découverte du monde arabe, de l’Afrique et de l’Islam lors de son premier voyage en Mauritanie, à l’âge de quinze ans, ainsi que les rapports complexes qu’il entretient depuis avec les différentes composantes de son identité.

À partir de 2010, il écrit plusieurs tribunes sur la racialisation de la société française pour Rue 89 et Le Monde. Il a tenu un blog, Chronique des années dix, sur le site des Inrockuptibles.

Arab jazz, son premier roman, à obtenu le Grand Prix de Littérature Policière et le Prix des lecteurs des éditions Points. Il a déjà été traduit en cinq langues dont l’Anglais et l’Espagnol.

Photo : © Antoine Rozès

Que de richesses dans cette interview !

Je partage les idées de l’auteur à propos de « la littérature-patrie » et je comprends tout à fait sa réponse à :

Peut-on raconter une histoire universelle quand on se sent enfant de nulle part ?

en particulier ceci :

(…) le paria était le mieux placé pour tendre un miroir à la société : depuis la marge, les limbes, on voit ce que ne voit pas le « majoritaire ».

En conclusion j’aimerais découvrir son dernier live « N’appartenir ».

Merci à Paroles d’auteur qui nous offre tant de paroles variées.