Interview d’Anne Saulay

Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ?

Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ?

Même si je suis incapable d’établir une chronologie des livres que j’ai lus, je peux vous dire qu’à chaque fois que j’ouvre un livre, j’espère retrouver la magie de deux livres qui m’ont construite en tant que lectrice, et qui sont Candide, de Voltaire, et le Voyage au bout de la nuit, de Ferdinand Céline.

Le Premier parce qu’il m’a appris que le but du voyage n’est pas la destination mais le voyage en lui-même. Le second parce que depuis, je sais que lire un livre, c’est d’abord en entendre la musique.

Pensez-vous qu’il faille être un grand lecteur pour être un bon auteur ?

Je pense qu’écrire nécessite un décentrement de soi. C’est projeter à partir du vide. Si on n’a rien à l’intérieur de soi, il ne sort qu’un charabia du moi, inintéressant pour l’auteur comme pour le lecteur.

Je pense, par conséquent, qu’il est nécessaire d’être une éponge du monde pour prétendre écrire.

Il y a différentes manières de se nourrir du monde : la lecture en est une, les voyages en sont une autre et il en existe certainement beaucoup d’autres. Par exemple il me semble qu’un psychanalyste, qui parcourt les voyages intérieurs de ses patients, pourrait être un bon auteur, car il est peuplé d’univers qui élargissent son rapport du moi au monde.

Qu’est-ce que ça fait d’attendre la sortie de son premier roman ?

Pour être sincère avec vous, je ne vis pas ce moment comme une attente. J’ai l’impression, depuis la livraison du manuscrit fini à mon éditeur, d’avoir achevé quelque chose. Ce roman est maintenant sorti de moi. Ce qui va suivre ne m’appartient plus. Pour éviter le « baby blues », la seule solution que j’ai trouvée est de me remettre à écrire. Je suis donc repartie dans l’excitation d’une nouvelle page blanche.

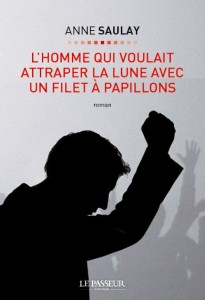

Votre roman au très joli titre, L’Homme qui voulait attraper la lune avec un filet à papillons, est-il ce qu’on appelle un roman à clef ?

Malheureusement non.

J’aurais aimé qu’il le soit. Je crois d’ailleurs avoir déjà virtuellement écrit ce livre, qui tournerait autour de quelque chose ou de quelqu’un qui ne serait jamais nommé, mais dont on s’approcherait par petites touches, comme autant d’indices livrés pour aiguiser le désir, et qui laisserait le lecteur dans une attente jamais comblée.

J’ai vécu ce genre d’expérience récemment au théâtre, en découvrant le travail de Caroline Guiela Nguyen. Et j’avoue en avoir ressenti une grande excitation, probablement due à la frustration.

Le livre sur lequel vous m’interrogez est plutôt écrit comme une plongée dans la tête d’un homme politique, dont j’essaie de déjouer – où de jouer avec – les nombreux paradoxes.

Pourquoi avoir choisi la politique-fiction ?

Je ne crois pas que ce livre soit un livre de politique- fiction.

L’action se déroule en effet en mars 2017 et le personnage principal est bien un homme politique, livré à lui-même à un mois d’une échéance électorale décisive. Mais ce contexte est un prétexte, à mon sens, pour permettre à cet homme de se dévoiler.

J’ai voulu créer une situation de paroxysme, qui ne laisse à cet homme d’autre choix que de se livrer, de faire tomber les masques derrière lesquels il se protège en permanence et l’éloignent de sa propre vérité.

On parle d’une « chronique utopiste et désenchantée ». Qu’en pensez-vous ?

J’ai beaucoup vécu le temps de ce livre dans la tête de cet homme, qui se présente à la plus haute marche des institutions de la République au nom d’un projet qu’il croit juste mais qu’il sait condamné par le cynisme du système.

Ce que je voudrais faire toucher du doigt au lecteur, c’est l’excitation de ces moments uniques, qui dépassent la question de la Cause, et qui emportent les hommes dans le sentiment de faire partie de l’Histoire. C’est un sentiment que j’ai moi-même vécu pendant la campagne de 2012 et qui, je le crains, ne reviendra plus, en tous cas pour moi.

Je pense que le personnage navigue en permanence entre ce sentiment de toute-puissance et le désenchantement lié au caractère utopique de son projet.

Le salut est-il dans la révolution ?

Je ne parlerais pas de « salut », car la connotation religieuse me semble précisément en opposition avec le matérialisme radical que suppose tout processus révolutionnaire.

Je dirais plutôt qu’en ce qui me concerne, je ne vois pas d’autre issue que la Révolution, sauf à accepter le lent travail de dégradation a l’œuvre dans l’histoire – la Grande comme les petites – et qui me semble inacceptable.

La tentation de facilité, c’est le conservatisme – qui nous pousse à la conservation de ce que nous possédons : nos biens, nos « familles » et nous-mêmes. Or, qu’y a-t-il de plus laid que la conservation de soi – qui revient, en réalité, à se regarder mourir un peu chaque jour ?

C’est la raison pour laquelle, depuis Nietzsche jusqu’à Vincent Macaigne, les plus grands artistes s’emploient à détruire toutes les certitudes de leur temps, pour ne pas accepter leur propre et pourtant inéluctable destruction.

En ce sens oui, la seule issue de la création, c’est la poursuite de la Révolution.

Quel est, selon vous, le rôle de l’écrivain dans la société d’aujourd’hui ?

Je peux vous dire ce qu’est le rôle d’un directeur d’école, d’un policier municipal ou d’un médecin dans notre société, mais je ne vois pas ce que cela signifie pour celui qui écrit. D’ailleurs qu’y a-t-il de commun entre celui qui écrit un guide gastronomique et celui qui écrit de la poésie ? Tous les deux ne sont-ils pas pourtant écrivain ?

En ce qui me concerne, je crois que j’écris parce que je ne veux pas désespérer de la puissance des mots à produire du sens sur quelqu’un d’autre que moi-même. Peut être, alors, celui qui écrit fait-il aujourd’hui figure de résistant. Il résiste à l’incommunicabilité des paroles, qui produisent aujourd’hui plus de bruit que de sens.

Bien que votre roman sorte le 24 septembre, avez-vous déjà en tête le thème du suivant ?

Le 17 août 2013, David Graeber, un anthropologue américain, publiait un court essai pour mettre en lumière ce qu’il a baptisé le « phénomène des jobs à la con ». Depuis, je plonge dans la tête de ces « jobers du vide » pour essayer de comprendre ce qu’ils peuvent ressentir de cette situation (douloureuse ou pas ?) pour eux.

Bizarrement ce qu’il en ressort est une farce, très proche de ce qui se passe dans les sphères de la haute administration, qui est peut-être l’univers que j’ai trouvé le plus proche de celui décrit par Graeber.

L’objet final est finalement beaucoup plus drôle que ce que je pensais écrire au départ.

Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?

Je commence toujours deux livres en même temps, comme pour me protéger de la déception. En ce moment, je lis en parallèle Histoire d’une femme libre de Françoise Giroud et Les langues paternelles de David Serge (pseudonyme de Daniel Schneidermann), qu’il a écrit sur la mort de son père.

Anne Saulay

Administrateur du Sénat entre 2001 et 2006, Anne Saulay a exercé ensuite les fonctions de directeur administratif et financier de l’Opéra-théâtre d’Avignon.

Aujourd’hui à nouveau administrateur du Sénat, Anne Saulay enseigne en filière culture du master Affaires publiques de Sciences-po et y coordonne le Festival universitaire.

je suis baba devant l’intelligence et l’aisance de cet auteur, bravo. remarquable. A palifier, même si les tours de livre penchent dangereusement, merci pour la chronique